- RADIOPROTECTION

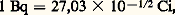

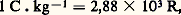

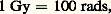

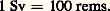

- RADIOPROTECTIONQuelques semaines après la découverte en 1895 des rayons X par Röntgen, on signalait les premiers accidents dont ils étaient responsables. Becquerel constatait sur lui-même que les rayons du radium produisent des brûlures sur la peau (radiodermite). Depuis, l’utilisation des rayonnements ionisants s’est considérablement développée parallèlement, d’une part, à la connaissance du danger qu’ils représentent, d’autre part, à l’étude des modalités de leur action (radiobiologie), de leurs méfaits (radiopathologie) et des moyens de s’en prémunir et d’y remédier (radioprotection). Ainsi, la radioprotection est la discipline qui coordonne les recherches, les travaux et les techniques concernant les moyens de prévenir et de réparer les effets néfastes des rayonnements ionisants. Les connaissances ont pour origine: l’expérimentation animale en laboratoire et au cours des essais militaires; l’étude complète des survivants des explosions de Hiroshima et de Nagasaki; les observations des personnes irradiées à titre thérapeutique et des victimes des «accidents nucléaires» (retombées d’essais militaires, accidents d’industrie ou de laboratoire). Sur le plan professionnel, le nombre d’accidents et de maladies dus aux radiations est faible, comparé aux chiffres des autres secteurs d’activité. On abordera dans cette étude les aspects techniques, physiques, médicaux et médico-légaux de la radioprotection.Rayons ionisants et matière vivanteLors de son parcours dans la matière, le rayonnement (ou la particule ionisante) épuise, partiellement ou totalement, l’énergie cinétique dont il est vecteur. La «densité linéaire de perte d’énergie» est le transfert linéaire d’énergie (TLE). Les rayonnements à parcours limité ( 見, 廓) perdent toute leur énergie en traversant la matière et peuvent donc être éventuellement arrêtés; en revanche, les rayonnements à parcours non limité (X, 塚, neutrons) ne subissent qu’une atténuation progressive.Les grandeurs et les unités utilisées en radioprotection ont été groupées dans le tableau 1.Il importe d’ajouter qu’en France, le décret du 4 décembre 1975 donne les nouvelles unités d’exposition de dose absorbée; au niveau européen une nouvelle unité d’équivalent de dose a également été adoptée. Ces unités nouvelles sont:

– le coulomb par kg (C 練 kg-1), unité d’exposition , qui remplace le röntgen (R):

– le coulomb par kg (C 練 kg-1), unité d’exposition , qui remplace le röntgen (R): – le gray (Gy), unité de dose absorbée , qui remplace le rad:

– le gray (Gy), unité de dose absorbée , qui remplace le rad: – le sievert (Sv), unité d’équivalent de dose , à la place du rem:

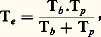

– le sievert (Sv), unité d’équivalent de dose , à la place du rem: L’action des rayonnements ionisants se déroule en deux phases. Tout d’abord, l’énergie cédée par le rayonnement à la matière vivante produit en 10-15 à 10-17 seconde les effets primaires ; ceux-ci induisent ensuite les effets secondaires qui se poursuivent très longtemps et aboutissent finalement aux effets observables.On distingue, dans les effets primaires, malgré leur très grande rapidité, des effets directs (réactions élémentaires de nature physique, qui sont la conséquence immédiate du transfert linéaire d’énergie) et des effets indirects , (réactions chimiques):– les effets physiques directs sont soit l’excitation de l’atome frappé (porté à un niveau énergétique supérieur au niveau initial), soit (phénomène le plus important en biologie) l’ionisation: expulsion d’un électron et création d’une paire d’ions, l’un positif, l’autre négatif;– les effets chimiques secondaires découlent de la formation de radicaux libres; ce sont les réactions entre ceux-ci et les molécules.Les effets secondaires constituent en quelque sorte le domaine de la radiopathologie.RadiopathologieOn distingue en radiopathologie les effets somatiques, fœto-embryonnaires et également génétiques.Les effets somatiques concernent l’individu lui-même. Les radiolésions présentent des caractères généraux. D’une part, la durée de latence entre l’irradiation et l’apparition des troubles est de quelques jours à quelques années; d’autre part, tant que les doses ne sont pas fortes, les radiolésions somatiques peuvent être réparées par les défenses de l’organisme (restauration). Enfin, les atteintes sont limitées à l’individu irradié et leur absence de spécificité rend souvent difficile le diagnostic étiologique:– au niveau cellulaire [cf. RADIOBIOLOGIE] – cela intéresse aussi la radiopathologie – les connaissances récentes sur les mécanismes de réparation de l’A.D.N. par les enzymes spécialisés, peut-être par un système de secours (SOS) mis en évidence dans les cellules animales, permettent de mieux comprendre les relations entre la dose absorbée et l’effet obtenu et de déceler aussi les possibilités de cancérogenèse [cf. ONCOGENÈSE];– au niveau des tissus, les effets somatiques sont fonction de la loi de Bergonie et Tribondeau: plus un tissu est jeune et peu différencié, plus il est radiosensible (tabl. 2).Cette notion fut précisée dès les premières décennies de ce siècle par la définition des lois qui relient la grandeur de l’effet à la dose de rayonnements absorbée par les tissus biologiques:– il y a une différence de sensibilité des tissus et des organes;– la radiosensibilité est une propriété des cellules;– plus les cellules ont une croissance rapide plus elles sont radiosensibles.– c’est le matériel héréditaire qui, dans toute cellule, est le plus sensible.Le syndrome aigu d’irradiation, dû à une dose unique de 4 grays en un temps court, débute par des nausées, accompagnées pendant quelques jours d’asthénie et de dépression. Puis apparaît la phase critique avec un tableau alarmant: chute des poils, hémorragies, anémie, infection, diarrhée, déperdition liquidienne, dénutrition et mort. La dépression du système de défense immunitaire a permis de tenter des greffes de moelle.La dose létale ou DL 50 (dose provoquant la mort de la moitié d’une population donnée en un temps court) varie en fonction de l’espèce: scorpion (de 75 000 à 100 000 R), drosophile (64 000 R), gastéropodes (12 000 R), triton (3 000 R), homme (de 400 à 500 R).Les effets fœto-embryonnaires concernent le produit de la conception in utero . Au cours de la période de préimplantation, l’œuf irradié meurt ou survit (loi du «tout ou rien»). En revanche, la période d’organogenèse est plus critique: mort de l’embryon ou très graves malformations (anencéphalie, hydrocéphalie, exencéphalie). Enfin, le fœtus constitué et organisé est moins radiosensible, à l’exception de son tissu nerveux qui, à ce stade, n’est pas encore totalement différencié. L’irradiation de la femme enceinte est donc particulièrement contre-indiquée dans les premières semaines de la grossesse.Les effets génétiques concernent la descendance. Les radiations ionisantes provoquent:– soit des génovariations , c’est-à-dire une modification de la structure chimique des chromosomes des cellules de la lignée germinale; ainsi, l’altération d’un gène par une paire d’ions entraîne dans la descendance de l’individu irradié des mutations défavorables à l’espèce et non réparables;– soit divers types d’anomalies chromosomiques (cassure, délétion, soudure, translocation dicentrique);– soit encore hypoploïdie ou hyperploïdie.Les conséquences (toujours non spécifiques) des effets génétiques sont l’accroissement notable des morts néo-natales et de graves anomalies, telles que le mongolisme, le syndrome de Klinefelter, le syndrome du cri du chat.On estime que l’irradiation d’une génération à la dose de 10-2 Gy accroît de 1/70 le taux des mutations naturelles. La dose qui doublerait la fréquence de celles-ci se situe entre 0,3 et 0,5 Gy.TechnologieLe but essentiel de la radioprotection est de réduire au-dessous des normes admissibles la dose reçue par un travailleur. La technologie utilisée pour arriver à ce résultat varie selon qu’il s’agit d’une irradiation ou d’une contamination.L’irradiation est le fait de recevoir de l’extérieur des rayonnements, dont les plus dangereux sont les rayons X et 塚.La contamination interne est due à l’ingestion accidentelle ou à l’inhalation d’un corps radioactif. Celui-ci irradie alors les tissus et les organes «de l’intérieur» et se comporte comme un toxique; ses effets dépendent des facteurs toxicologiques (quantité ingérée, solubilité, vitesse d’élimination, organotropisme, etc.) et des facteurs physiques (nature et énergie du rayonnement, période). Le TLE du rayonnement émis influe sur la toxicité: les émetteurs 見 à densité d’ionisation élevée sont les plus nocifs. Comme la période conditionne la durée de séjour du radioélément dans l’organisme intoxiqué, on tient compte de la période effective Te :

L’action des rayonnements ionisants se déroule en deux phases. Tout d’abord, l’énergie cédée par le rayonnement à la matière vivante produit en 10-15 à 10-17 seconde les effets primaires ; ceux-ci induisent ensuite les effets secondaires qui se poursuivent très longtemps et aboutissent finalement aux effets observables.On distingue, dans les effets primaires, malgré leur très grande rapidité, des effets directs (réactions élémentaires de nature physique, qui sont la conséquence immédiate du transfert linéaire d’énergie) et des effets indirects , (réactions chimiques):– les effets physiques directs sont soit l’excitation de l’atome frappé (porté à un niveau énergétique supérieur au niveau initial), soit (phénomène le plus important en biologie) l’ionisation: expulsion d’un électron et création d’une paire d’ions, l’un positif, l’autre négatif;– les effets chimiques secondaires découlent de la formation de radicaux libres; ce sont les réactions entre ceux-ci et les molécules.Les effets secondaires constituent en quelque sorte le domaine de la radiopathologie.RadiopathologieOn distingue en radiopathologie les effets somatiques, fœto-embryonnaires et également génétiques.Les effets somatiques concernent l’individu lui-même. Les radiolésions présentent des caractères généraux. D’une part, la durée de latence entre l’irradiation et l’apparition des troubles est de quelques jours à quelques années; d’autre part, tant que les doses ne sont pas fortes, les radiolésions somatiques peuvent être réparées par les défenses de l’organisme (restauration). Enfin, les atteintes sont limitées à l’individu irradié et leur absence de spécificité rend souvent difficile le diagnostic étiologique:– au niveau cellulaire [cf. RADIOBIOLOGIE] – cela intéresse aussi la radiopathologie – les connaissances récentes sur les mécanismes de réparation de l’A.D.N. par les enzymes spécialisés, peut-être par un système de secours (SOS) mis en évidence dans les cellules animales, permettent de mieux comprendre les relations entre la dose absorbée et l’effet obtenu et de déceler aussi les possibilités de cancérogenèse [cf. ONCOGENÈSE];– au niveau des tissus, les effets somatiques sont fonction de la loi de Bergonie et Tribondeau: plus un tissu est jeune et peu différencié, plus il est radiosensible (tabl. 2).Cette notion fut précisée dès les premières décennies de ce siècle par la définition des lois qui relient la grandeur de l’effet à la dose de rayonnements absorbée par les tissus biologiques:– il y a une différence de sensibilité des tissus et des organes;– la radiosensibilité est une propriété des cellules;– plus les cellules ont une croissance rapide plus elles sont radiosensibles.– c’est le matériel héréditaire qui, dans toute cellule, est le plus sensible.Le syndrome aigu d’irradiation, dû à une dose unique de 4 grays en un temps court, débute par des nausées, accompagnées pendant quelques jours d’asthénie et de dépression. Puis apparaît la phase critique avec un tableau alarmant: chute des poils, hémorragies, anémie, infection, diarrhée, déperdition liquidienne, dénutrition et mort. La dépression du système de défense immunitaire a permis de tenter des greffes de moelle.La dose létale ou DL 50 (dose provoquant la mort de la moitié d’une population donnée en un temps court) varie en fonction de l’espèce: scorpion (de 75 000 à 100 000 R), drosophile (64 000 R), gastéropodes (12 000 R), triton (3 000 R), homme (de 400 à 500 R).Les effets fœto-embryonnaires concernent le produit de la conception in utero . Au cours de la période de préimplantation, l’œuf irradié meurt ou survit (loi du «tout ou rien»). En revanche, la période d’organogenèse est plus critique: mort de l’embryon ou très graves malformations (anencéphalie, hydrocéphalie, exencéphalie). Enfin, le fœtus constitué et organisé est moins radiosensible, à l’exception de son tissu nerveux qui, à ce stade, n’est pas encore totalement différencié. L’irradiation de la femme enceinte est donc particulièrement contre-indiquée dans les premières semaines de la grossesse.Les effets génétiques concernent la descendance. Les radiations ionisantes provoquent:– soit des génovariations , c’est-à-dire une modification de la structure chimique des chromosomes des cellules de la lignée germinale; ainsi, l’altération d’un gène par une paire d’ions entraîne dans la descendance de l’individu irradié des mutations défavorables à l’espèce et non réparables;– soit divers types d’anomalies chromosomiques (cassure, délétion, soudure, translocation dicentrique);– soit encore hypoploïdie ou hyperploïdie.Les conséquences (toujours non spécifiques) des effets génétiques sont l’accroissement notable des morts néo-natales et de graves anomalies, telles que le mongolisme, le syndrome de Klinefelter, le syndrome du cri du chat.On estime que l’irradiation d’une génération à la dose de 10-2 Gy accroît de 1/70 le taux des mutations naturelles. La dose qui doublerait la fréquence de celles-ci se situe entre 0,3 et 0,5 Gy.TechnologieLe but essentiel de la radioprotection est de réduire au-dessous des normes admissibles la dose reçue par un travailleur. La technologie utilisée pour arriver à ce résultat varie selon qu’il s’agit d’une irradiation ou d’une contamination.L’irradiation est le fait de recevoir de l’extérieur des rayonnements, dont les plus dangereux sont les rayons X et 塚.La contamination interne est due à l’ingestion accidentelle ou à l’inhalation d’un corps radioactif. Celui-ci irradie alors les tissus et les organes «de l’intérieur» et se comporte comme un toxique; ses effets dépendent des facteurs toxicologiques (quantité ingérée, solubilité, vitesse d’élimination, organotropisme, etc.) et des facteurs physiques (nature et énergie du rayonnement, période). Le TLE du rayonnement émis influe sur la toxicité: les émetteurs 見 à densité d’ionisation élevée sont les plus nocifs. Comme la période conditionne la durée de séjour du radioélément dans l’organisme intoxiqué, on tient compte de la période effective Te : où Tb est la période biologique correspondant au temps nécessaire pour réduire de moitié la quantité de radiotoxique ingéré, et Tp la période physique (tabl. 3).Matériel de détection et de mesureLe danger des radiations ionisantes est d’autant plus grand qu’elles ne sont pas perceptibles par les sens. Il faut donc disposer d’appareils particuliers pour dépister et mesurer l’irradiation et la contamination (cf. détecteurs de PARTICULES).La radioprotection individuelle est contrôlée par des instruments légers et petits: dosifilms (impression des émulsions photographiques par les rayonnements), dosimètres thermoluminescents, stylodosimètres (petites chambres d’ionisation portatives). Ceux-ci permettent à chacun de mesurer à tout instant la dose d’irradiation reçue. Les dosifilms apprécient non seulement la dose mensuelle, mais identifient aussi le rayonnement.La radioprotection collective nécessite des compteurs de différents types, tel le compteur Geiger-Muller, pour détecter les éventuelles contaminations d’atmosphère et de surface de travail, ainsi que pour prévoir les possibilités d’irradiation.Moyens de protectionLa protection proprement dite se fait:– par le temps : pour les déchets, par exemple, on attend la décroissance radio-active;– par la distance : pour une source ponctuelle, le débit de dose décroît à peu près en raison inverse du carré de la distance; autour des grosses installations nucléaires, on définit les zones de travail (interdites et protégées) signalées par des balisages réglementaires; en outre, on manipule les sources radioactives au moyen de dispositifs prolongeant en quelque sorte la main de l’homme (cf. RADIO-ÉLÉMENTS ET RAYONNEMENTS IONISANTS);– par écran : tout matériau est caractérisé en fonction de l’énergie du rayonnement par un cœfficient d’absorption linéaire; Le plomb est particulièrement utilisé pour absorber les rayonnements X et 塚 (tabl. 4).Radioprotection médico-légaleLa radioprotection médicale consiste, dans un but préventif, à écarter de l’exposition aux rayonnements les travailleurs particulièrement radiosensibles en raison d’une maladie (insuffisance respiratoire ou rénale, maladies du sang) ou de leur jeune âge (limite légale: dix-huit ans), ainsi que les femmes enceintes. Outre l’étude approfondie du poste de travail, elle implique lors de l’embauche des examens cliniques et biologiques, puis, périodiquement, des examens hématologiques, ophtalmologiques, radiotoxicologiques et la spectrographie 塚 du corps entier (whole body counter ). Des notions d’hygiène et de secourisme spécialisés sont données aux manipulateurs et aux responsables.Les maladies professionnelles causées par les radiations ionisantes sont indemnisées.Les «normes de sécurité», ou de tolérance, sont les doses admissibles au-dessous desquelles les irradiations ou les contaminations peuvent être considérées comme supportables. Elles sont périodiquement révisées en fonction de l’évolution des connaissances.Trois principes régissent la limitation des doses individuelles et collectives:1 – justification de l’activité (justification par rapport aux avantages);2 – optimisation de la protection (toute exposition doit rester à un niveau aussi faible que possible);3 – pour les doses individuelles, les doses reçues et engagées ne doivent pas dépasser les limites fixées pour les différents groupes de personnes (objets, donc, de définition).Dans le domaine de la radioprotection, la notion d’organe critique est abandonnée et l’on doit maintenant simultanément respecter la limite de dose pour chaque organe pris isolément. La limite de dose effective correspondant à la somme des équivalents de dose moyens, pondérés, dans les différents organes ou tissus, est fixée pour limiter à un niveau acceptable les effets stochastiques ou effets aléatoires. Le risque total ne doit pas être supérieur à celui qui correspond à la dose annuelle pour l’organisme entier. Ainsi la dose effective est égale à: WT 練 HT.HT: équivalent de dose moyen dans l’organe ou le tissu T,WT: facteur de pondération relatif à l’organe ou au tissu T.Par ailleurs, aux anciennes notions de «quantités maximales admissibles» (Q.M.A.) et de «concentration maximale admissible» (C.M.A.) sont substituées les notions de «limite d’incorporation annuelle», et de «limite dérivée de concentration d’un radionucléide dans l’air inhalé» (dont les définitions sont précisées dans les directives des Communautés européennes).Définition des limites de dose:– les deux groupes d’individus, «travailleurs exposés» (catégorie A), et «travailleurs non exposés» (catégorie B), sont maintenus;– sont également définies des doses pour les apprentis et les étudiants: équivalent de dose trimestrielle pour les femmes en état de procéer, exposition professionnelle.La notion de limitation de dose aux différents types d’exposition est introduite. Pour l’exposition médicale, seuls les principes 1 et 2, ci-dessus mentionnés, sont retenus.

où Tb est la période biologique correspondant au temps nécessaire pour réduire de moitié la quantité de radiotoxique ingéré, et Tp la période physique (tabl. 3).Matériel de détection et de mesureLe danger des radiations ionisantes est d’autant plus grand qu’elles ne sont pas perceptibles par les sens. Il faut donc disposer d’appareils particuliers pour dépister et mesurer l’irradiation et la contamination (cf. détecteurs de PARTICULES).La radioprotection individuelle est contrôlée par des instruments légers et petits: dosifilms (impression des émulsions photographiques par les rayonnements), dosimètres thermoluminescents, stylodosimètres (petites chambres d’ionisation portatives). Ceux-ci permettent à chacun de mesurer à tout instant la dose d’irradiation reçue. Les dosifilms apprécient non seulement la dose mensuelle, mais identifient aussi le rayonnement.La radioprotection collective nécessite des compteurs de différents types, tel le compteur Geiger-Muller, pour détecter les éventuelles contaminations d’atmosphère et de surface de travail, ainsi que pour prévoir les possibilités d’irradiation.Moyens de protectionLa protection proprement dite se fait:– par le temps : pour les déchets, par exemple, on attend la décroissance radio-active;– par la distance : pour une source ponctuelle, le débit de dose décroît à peu près en raison inverse du carré de la distance; autour des grosses installations nucléaires, on définit les zones de travail (interdites et protégées) signalées par des balisages réglementaires; en outre, on manipule les sources radioactives au moyen de dispositifs prolongeant en quelque sorte la main de l’homme (cf. RADIO-ÉLÉMENTS ET RAYONNEMENTS IONISANTS);– par écran : tout matériau est caractérisé en fonction de l’énergie du rayonnement par un cœfficient d’absorption linéaire; Le plomb est particulièrement utilisé pour absorber les rayonnements X et 塚 (tabl. 4).Radioprotection médico-légaleLa radioprotection médicale consiste, dans un but préventif, à écarter de l’exposition aux rayonnements les travailleurs particulièrement radiosensibles en raison d’une maladie (insuffisance respiratoire ou rénale, maladies du sang) ou de leur jeune âge (limite légale: dix-huit ans), ainsi que les femmes enceintes. Outre l’étude approfondie du poste de travail, elle implique lors de l’embauche des examens cliniques et biologiques, puis, périodiquement, des examens hématologiques, ophtalmologiques, radiotoxicologiques et la spectrographie 塚 du corps entier (whole body counter ). Des notions d’hygiène et de secourisme spécialisés sont données aux manipulateurs et aux responsables.Les maladies professionnelles causées par les radiations ionisantes sont indemnisées.Les «normes de sécurité», ou de tolérance, sont les doses admissibles au-dessous desquelles les irradiations ou les contaminations peuvent être considérées comme supportables. Elles sont périodiquement révisées en fonction de l’évolution des connaissances.Trois principes régissent la limitation des doses individuelles et collectives:1 – justification de l’activité (justification par rapport aux avantages);2 – optimisation de la protection (toute exposition doit rester à un niveau aussi faible que possible);3 – pour les doses individuelles, les doses reçues et engagées ne doivent pas dépasser les limites fixées pour les différents groupes de personnes (objets, donc, de définition).Dans le domaine de la radioprotection, la notion d’organe critique est abandonnée et l’on doit maintenant simultanément respecter la limite de dose pour chaque organe pris isolément. La limite de dose effective correspondant à la somme des équivalents de dose moyens, pondérés, dans les différents organes ou tissus, est fixée pour limiter à un niveau acceptable les effets stochastiques ou effets aléatoires. Le risque total ne doit pas être supérieur à celui qui correspond à la dose annuelle pour l’organisme entier. Ainsi la dose effective est égale à: WT 練 HT.HT: équivalent de dose moyen dans l’organe ou le tissu T,WT: facteur de pondération relatif à l’organe ou au tissu T.Par ailleurs, aux anciennes notions de «quantités maximales admissibles» (Q.M.A.) et de «concentration maximale admissible» (C.M.A.) sont substituées les notions de «limite d’incorporation annuelle», et de «limite dérivée de concentration d’un radionucléide dans l’air inhalé» (dont les définitions sont précisées dans les directives des Communautés européennes).Définition des limites de dose:– les deux groupes d’individus, «travailleurs exposés» (catégorie A), et «travailleurs non exposés» (catégorie B), sont maintenus;– sont également définies des doses pour les apprentis et les étudiants: équivalent de dose trimestrielle pour les femmes en état de procéer, exposition professionnelle.La notion de limitation de dose aux différents types d’exposition est introduite. Pour l’exposition médicale, seuls les principes 1 et 2, ci-dessus mentionnés, sont retenus.

radioprotection [ radjoprɔtɛksjɔ̃ ] n. f.• 1968; de radio- et protection♦ Didact. Ensemble des moyens destinés à protéger les individus contre les rayonnements ionisants.

● radioprotection nom féminin Protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les rayonnements ionisants.radioprotectionn. f. TECH Ensemble des procédés et des appareils servant à protéger l'homme contre la radioactivité.radioprotection [ʀadjopʀɔtɛksjɔ̃] n. f.ÉTYM. 1968; de 1. radio-, et protection.❖♦ Didact. Ensemble des moyens destinés à protéger les individus contre les rayonnements ionisants. || Société internationale de radio-protection. || Techniques de radioprotection contre les risques radio-actifs (contamination, irradiation. ⇒ aussi Radiotoxicité). || « Tout le monde est d'accord : le danger no 1 est constitué par les rayonnements ionisants. Les divergences portent plutôt sur la nature et le degré de radioprotection nécessaire » (Science et Vie, no 106, p. 119, 1974).

Encyclopédie Universelle. 2012.